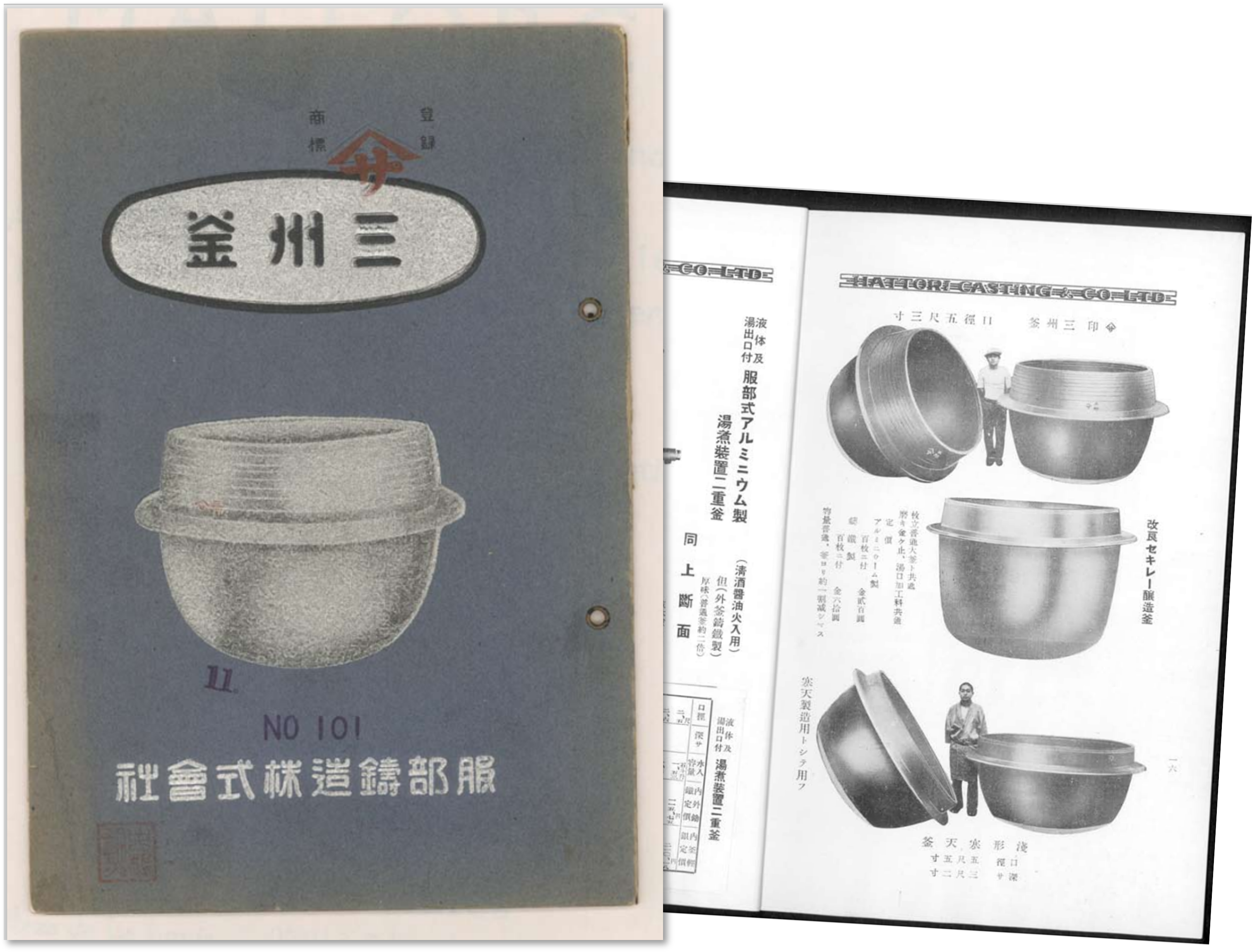

三州釜 - すべてはここから

1885年、服部工業株式会社(服部鋳造株式会社)の初代社長 服部 太郎吉が、岡崎藩の御用鋳物師 安藤金得に師事して鋳造技術を習得し、三州釜を完成させました。

その後1909年に、現在本社を構えている東海道本線JR岡崎駅近くへ鋳物工場を新設し、全国に輸送がしやすい駅前という好立地を生かして、全国に服部の釜が広がっていきました。

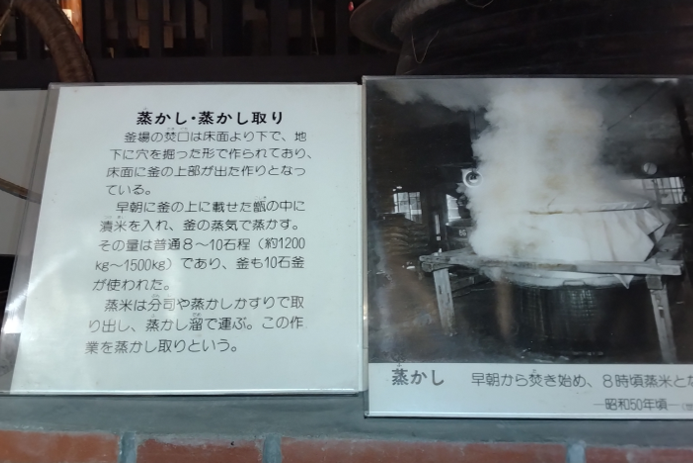

三州釜が使われてきた用途

酒造り、醤油、味噌などの製造に欠かせない”原料を茹でる”工程で使われてきました。

現在も使われている三州釜

髙嶋酒造株式会社 様

創業1804年、200余年の歴史を持つ静岡の老舗酒蔵。大量の米を一度に蒸し上げる工程で「和釜」を用い、昔ながらの手作業で日本酒を醸している伝統とこだわりの酒蔵です。

甘みとふくらみがパッと出て、キレがいい。

静岡らしい味のある酒はこちら

株式会社東飯田酒造店 様

創業は慶応元年。川中島古戦場と善光寺に近い犀川河畔にある酒蔵。

厳しい信州の自然の中で 仕込む「本老の松」は全国新酒鑑評会金賞に輝き、そのふくよかな香りと飲みあきしないまろやかな味わいは、地酒として多くの人々に親しまれています。

仕込み水には犀川の伏流水、

お米は長野さんのみを使ったふくよかなお酒はこちら

小原酒造株式会社 様

昔から高品質の清酒が造られてきた会津喜多方で、飯豊山の湧き水を使用した日本酒を作る享保2年(1717年)創業の歴史ある蔵元です。創業300年以上の老舗ですが、従来の酒造りにとどまらず、新しい手法にも熱心に取り組んでいます。

もろみの時にモーツァルトを聞かせて発酵させた「蔵粋(くらしっく)」は日本初の音楽酒として注目を浴びています。

ひとつひとつの工程を、手作業で行い、

酒造りに対する情熱が生み出す“うまさのハーモニー”はこちら

世嬉の一酒造 様

世嬉の一(せきのいち)とは「世の人々が嬉しくなる一番の酒造りを目指す」という願いを込められた名前です。1918年(大正 7年)から100年以上その想いを受け継ぎ、『世の人々の幸のために』という理念のもと、岩手県一関市で酒を造り続けています。

太平洋戦争、二度の水害、東日本大震災に代表される数回にわたる震災など数々の困難・危機を乗り越え、地元で愛され続けています。

敷地内にはレストラン、カフェ、博物館など様々な施設が併設されています。

「酒の民俗文化博物館」では酒造りの工程、道具、米作りに関する資料などと共に、三州釜も展示して頂いています。

飲む人の人生を豊かにする、

南部杜氏の技で醸す味わい深いお酒はこちら

萩錦酒造株式会社 様

明治9年(1876年)創業。

日本酒を製造する造り酒屋です。

静岡県静岡市の海の近くに位置した家族3名で守る小さな酒蔵です。

初代 萩原新吉がこの土地の豊富な水に惚れ込み酒を造りはじめ、現在は5代目になります。

昔から愛される萩錦の味も守りながら、時代に合わせた食中酒を届けていけるよう新しいお酒の開発にも取り組んでおられます。

蔵の中に湧き出る豊富な伏流水の柔らかで優しい味わいをそのままに表現したお酒が蔵の特徴です。

蔵の中に湧き出る豊富な伏流水、

柔らかで優しい味わいのお酒はこちら

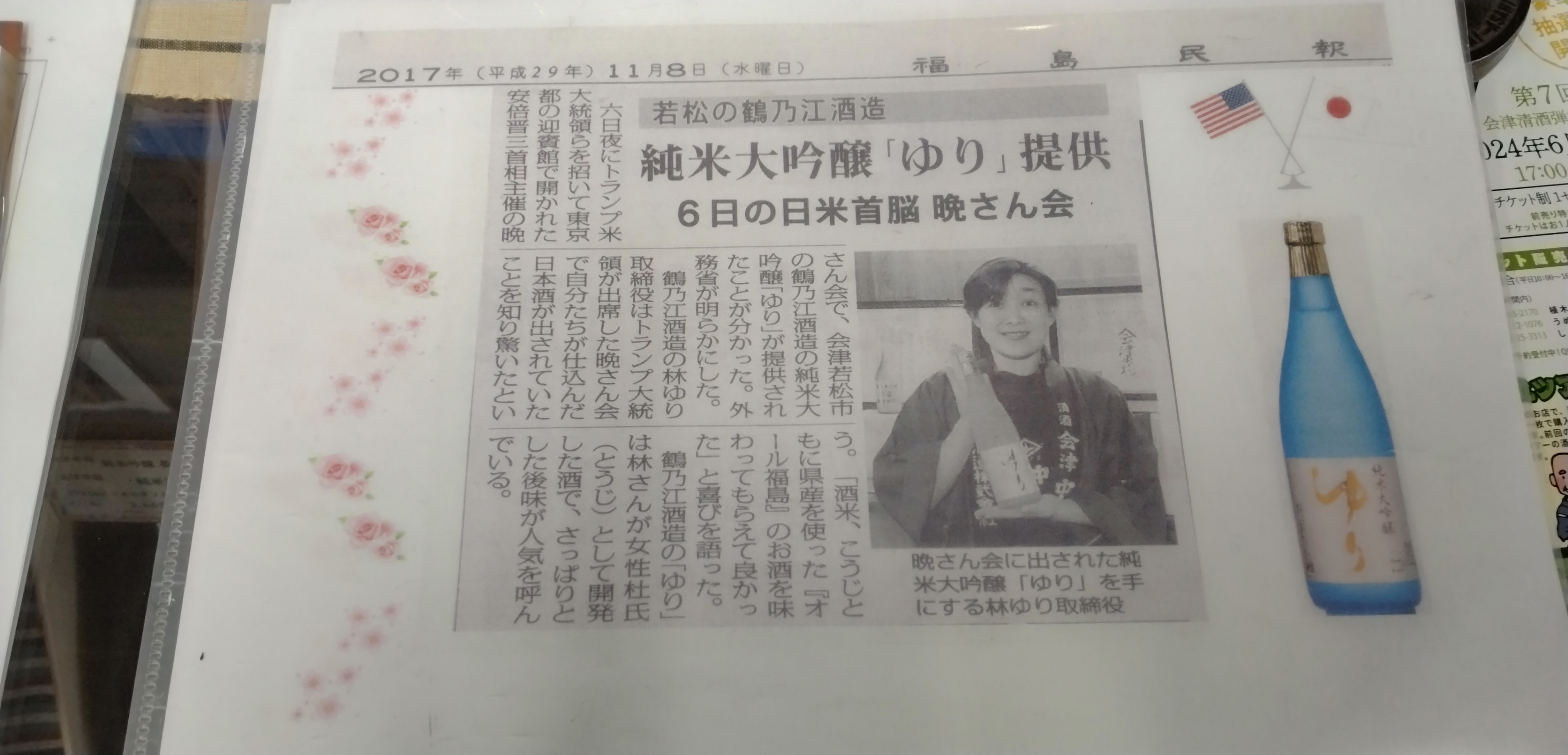

鶴乃江酒造 様

創業以来二百年以上の伝統を誇る老舗の酒蔵です。

みちのくの花の会津は酒どころ・・・と歌われているように、良い米・良い水、そして会津の冬の厳しさは酒造りに最も適しており、風土を知り尽くした地元奥会津の杜氏たちが造り続ける酒は、まさに蔵の芸術品。時代は変わっても味へのこだわりは変わりません。

会津の気候に合わせた酒造りはいつも真剣勝負です。伝統的製法を踏襲してきていますが、基本はまず酒の顔(つら)を見ること。酒(もろみ)は生き物ですから日々変化していく状態を見ながら仕込みをしていきます。

昭和五十二年に誕生した「会津中将」

守り続けてきた手作り製法にこだわり、若い人にも飲んでもらうために、軽快で甘味があって香りがいい酒を造っていきたい・・・技と真心が融合する渾身のお酒です。

会津松平藩祖 保科公の官位を継ぐ酒

技と真心が融合する渾身のお酒はこちら

中埜酒造株式会社 様

江戸時代(1844年)に誕生した清酒「國盛」は、「国の繁栄を願い、それとともに我が酒の盛んなること」を願って命名されました。以来、その想いを受け継ぎ、より多くの人に喜んでいただけるお酒を追い求め、時代の変化に合わせて常に進化をしながら酒造りを続けてきました。

また同時に、長い歴史の中でわたしたちが大切にしてきたのは、「買う身になって まごころこめて よい品を」という理念です。

どのような時代であっても、第一に考えるのはお客様の満足。

そのためには、お客様の視点に立って誠心誠意取り組み、高い品質の商品を適正な価格で提供することが、なによりも大切だと考えています。

お客様のやすらぎのひとときや豊かな食文化に少しでも貢献することを願い、今日もまごころこめて「國盛」を醸します。

伝統と革新の融合でより高品質な酒造りを実現

手間ひまを惜しまない、まごころ込めたお酒はこちら

武甲酒造株式会社 様

秩父の名峰武甲山を酒銘とした武甲正宗の醸造元・柳田総本店は江戸中期・宝暦三年創業以来、秩父の歴史と共に歩まれました。

現在の建物は八代目亀吉翁が酒造蔵・穀蔵・暮らし蔵と数年にわたって築かれ、又本店はさらにその先代の遣構といわれ、今日の秩父谷に残る最も古い店構えの面影を残しておられます。

酒造りは常に良質の水が要求され、よりよい醸造水を求め、数度の移転を経て、現在の場所に店を構えられました。

秩父民話の「七ッ井戸」に知られるように、どんな日照りにも涸れることのない質、量共に素晴らしい名井戸の水系にあります。

酒一筋、伝統と名杜氏の秘技に育まれた武甲正宗は永年にわたり数多くの品評会、鑑評会において幾多の受賞の栄に輝き、その品質は武州秩父に銘酒ありと知られております。

どんな日照りにも涸れることのない

素晴らしい名水を使用したお酒はこちら

マルイエ醤油川根本家 様

明治43年(1910年)の創業以来、四代に渡り受け継がれてきた伝統の技と、こだわりの天然醸造で味噌醤油を造り続ける味噌醤油醸造元です。

お醤油は、吟味された良質の大豆をやわらかく蒸し、よく炒った小麦と混ぜあわせ、麹室(こうじむろ)で四日間かけて麹を造ります。

出来上がった麹と食塩水を混ぜあわせ約一年半、良い諸味(もろみ)ができるまで発酵を聞きながら、二十石桶に寝かせ、布の袋で優しく搾り出す伝統の製法で造られています。

香りの華咲く、

国産の大豆を使った丁寧なお醤油とお味噌はこちら

糀屋団四郎 様

創業1932年、新潟で4代続く老舗味噌屋。昔ながらの手作り味噌にこだわった国産大豆、国産米を使用した無添加・無着色の味噌を醸造。

身体が喜ぶ発酵食品でほっとするひとときはこちらから

下仁田歴史館 様

群馬県の下仁田周辺で盛んであった和紙製造に三州釜をご利用いただいていました。紙の主な原料は、楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)の3つです。これらの植物の靭皮(樹皮の下にある柔らかな内皮)繊維が用いられます。その他にも、麻や竹、桑、稲わらなどが原料として使われることもありますが、これらを煮る工程で釜は使われます。

現在は使われていませんが、下仁田歴史館で大切に保管・展示していただいております。

「三州釜」所蔵資料請求

「三州釜」に関して服部工業で所蔵している当時の資料を、「三州釜」をお使いいただき製造を行ってくださっていた皆様はじめ、ご希望の方へ無償で提供させていただいております。

ご興味やご活用いただける施設様は、是非下記よりお気軽にご請求ください。

ご請求はお気軽に!

ピックアップ情報

お問い合わせ

製品の導入をご検討の方はこちら

ご利用中の方はこちら

~お電話でのお問い合わせはこちら~

受付 / 平日 AM9:00〜PM6:00