飲食業界の人手不足は、もはや一時的な課題ではありません。

それでも、求人を出せば「人」は集まります。

けれども集まる人と、現場が求めている人が一致しない─そんなすれ違いが、今の厨房の悩みの本質かもしれません。

高温・重労働・属人性─従来の「人に合わせてもらう」厨房の在り方は、いま確実に変化の必要に迫られています。

このコラムでは、「人手不足」そのものではなく、「人手不足が問題になる厨房構造」こそ本当の課題であることを、多角的に掘り下げていきます。

そしてその先に見えてくるのが、「人に頼らず、人を活かす厨房」へのシフト。

調理ロボットや自動化の導入が、厨房にどのような可能性をもたらすのか─そんな未来を、一緒に考えてみませんか?

目次

- 1.その求人票に、いつまで希望を託しますか?

- 2.必要な人材がいなくても現場は回る─の逆説

- 3.「ベテランが辞めたら終わり」な厨房からの脱却

- 4.「うちはまだ手作りにこだわっている」─という呪縛

- 5.「自動調理機=高コスト」という誤解

- 6.厨房改革は「未来の話」ではなく、「いま選べる現実」

- 7.自動調理機・調理ロボット 導入メリット5選と成功事例

- 8.服部工業の業務用調理ロボットOMNI(オムニ)

目次へ戻る

1.その求人票に、いつまで希望を託しますか?

「やる気のある人材、急募!」

かつてはこの一言だけで、何通もの応募が舞い込んだ時代がありました。

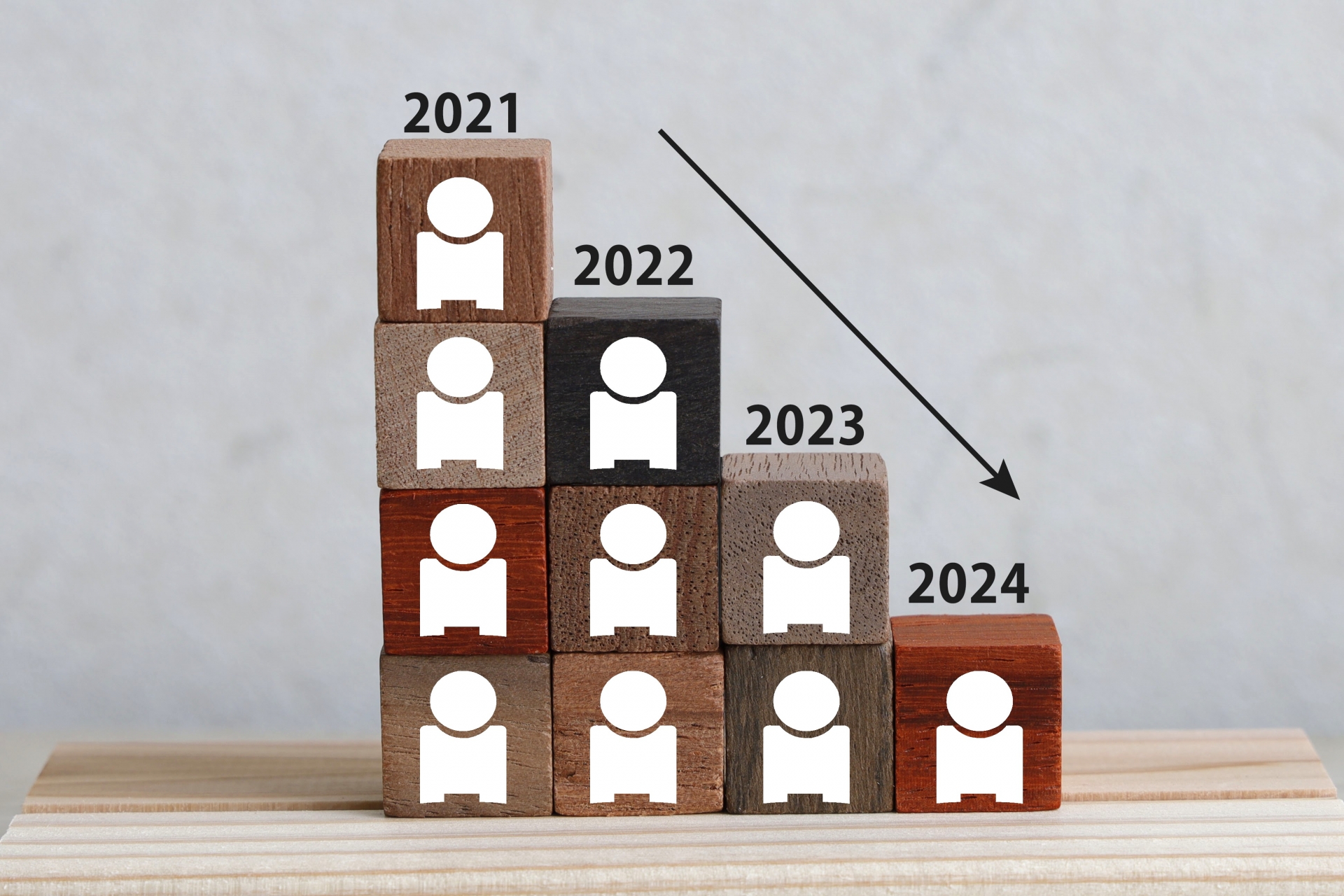

現在も、求人を出せば“人”は集まります。実際、厚生労働省の統計によれば、総就業者数は2025年現在、過去最高水準を記録しています。※

しかし、その中身を見てみると─増えているのは、シニア層・女性・外国人労働者といった、これまで厨房現場では“戦力”として想定されてこなかった人々。

飲食業界でも採用の裾野が広がっていることは確かですが、「来てほしい人材」と「実際に来てくれる人材」の間に、見えないギャップが生まれているのです。

問題は、「人が来ない」ことではなく、「その人たちでどう回すか」を考えられていないこと。

─たとえば、重たい鍋を煽る、高温の釜に張りつく、数年かけて味を覚える…

そんな“昔ながらの厨房”では、せっかくの新しい力も活かしきれません。

※出典:総務省統計局「労働力調査 (基本集計)」

2.必要な人材がいなくても現場は回る─の逆説

「必要な人材がいない? なら、“必要じゃない厨房”にすればいい」

一見、暴論のように聞こえるかもしれません。しかし、その裏には厨房の在り方そのものを見直すヒントが潜んでいます。

実際、多くのホテル、飲食店、スーパーの総菜部では、求人を出せば一定数の応募があります。

つまり、“人がいない”のではありません。

今、現場に集まっているのは、シニア層や女性、外国人など、多様なバックグラウンドを持つ人たちです。

けれど、「求めていた理想の人材像とは違う」と感じる現場も少なくないでしょう。

体力勝負の調理、高温の厨房、自分の勘で味を決めるベテランの技─

これまでの厨房は、“選ばれた一部の人だけが戦力になれる”構造でした。

しかし、こうした「属人性の高い作業」が前提となっている限り、せっかく来てくれた人たちも力を発揮できません。

必要なのは、“一部の人しか扱えない厨房”を、“誰でも使える環境”へと変えていくことです。

そして今いる人で現場を動かすには、「効率化・自動化・省力化」が欠かせません。

「理想の人材を待つ」のではなく、「今いる人で、現場を動かす」。

そのために必要なのは、“人が厨房に合わせる”のではなく、“誰にでも合う厨房をつくる”という、発想の転換なのです。

3.「ベテランが辞めたら終わり」な厨房からの脱却

「あの人が急に休んだら、このメニューは無理」─そんな属人化した厨房、まだ残っていませんか?

料理人の勘や技術に依存しすぎる体制は、裏を返せば“リスクの塊”です。

スタッフの異動や退職が、味のブレや品質低下を引き起こす。そのたびにクレーム対応や教育コストが膨らむ。

属人化のリスクを減らすには、「誰がやっても同じ味」を実現できるプロセス設計が必要です。それには、調理の標準化・自動化という視点が欠かせません。

人が変わっても味は変わらない─そんな厨房を目指す時が来ています。

4.「うちはまだ手作りにこだわっている」─という呪縛

「うちは手作りの温もりが売りだから」─そう語る店主や料理長の気持ちは、よくわかります。

ただ、その“こだわり”が、今の厨房にとって足かせや非効率の温存になっていないか、立ち止まって考えてみる価値はあります。

たとえば、「誰が作っても同じ味に仕上げるために」と、手順が細かくマニュアル化され、かえってオペレーションが複雑になっている現場。

または、「誰でも作れるように」とレシピ自体が単純化されてしまい、メニューの幅が狭くなっている現場。

それでも「手作り感を守っている」と言えるでしょうか?

本来、“こだわり”とは品質や多様性を支えるためのものであって、スタッフの負担や表現力の制限になるものではないはずです。

一方、いまある自動調理機や調理ロボットは、かつて思い描かれたような“人の代わりに作る機械”ではありません。

人の味を、技術で補完し、安定させ、再現する─まさに厨房の「相棒」として進化している存在です。

高精度な温度制御、自動調味、タイミング管理など、料理人が「美味しさ」に集中できる環境を支えながら、現場の負担も軽減してくれる。

“誰が作っても同じ味”を、人とロボットのチームワークで実現する時代が、すでに始まっています。

「手作り」にこだわるなら、むしろその価値を守るために、“どう作るか”に固執せず、“何を提供できるか”に目を向ける。

厨房の進化は、“人の代替”ではなく、“人の可能性を広げる”ためにあるのです。

目次へ戻る

5.「自動調理機=高コスト」という誤解

「うちにはそんな高価な機械を入れる余裕なんてないよ」

そう考えて、今もすべての作業を手作業で回しているお店は少なくありません。

でもその“高い”というイメージ、本当に正しいでしょうか?

たとえば、時給1,200円のパートスタッフを1人雇用した場合、月20万円近い人件費がかかります。

もし3人採用して、数ヶ月ごとに入れ替わるような状況なら─その都度、採用・教育・引き継ぎ・管理のコストが積み重なり、1年で数百万円単位の支出になることも珍しくありません。

しかも、最低賃金はこの10年で約35%上昇しています。※

人手不足や物価上昇の影響で、今後も人件費が下がる見通しはほぼゼロ。

つまり「毎月の支出」は今後もじわじわと増えていくのです。

一方で、自動調理機のような厨房設備は、初期費用こそあるものの、導入後のランニングコストは予測しやすく、変動も少ない。

機械は突然辞めたり、調子が悪くなったりしません。定期的なメンテナンスさえしていれば、黙々と、安定して働き続けます。

「高くて導入できない」のではなく、

実は最もコストがかかり続けているのは、“人を前提にした厨房”そのものかもしれません──

そう考えてみると、これまでの“常識”が、少し違って見えてきませんか?

※出典:厚生労働省「地域別最低賃金改定状況」

6.厨房改革は「未来の話」ではなく、「いま選べる現実」

「自動化」と聞くと、最先端の大企業や大規模チェーンの話に思えるかもしれません。

しかし、実際には、中小規模の飲食店やスーパーの総菜部でも導入が進んでいるのが現状です。

これまで人手に頼っていた工程が少しずつ置き換わり、厨房は“特定の人だけが扱える場所”から、“誰でも扱える場所”へと進化しつつあります。

調理ロボットや自動調理機は、もはや特殊なオプションではなく、厨房の標準装備のひとつになり始めているのです。

しかもこれは、「いつか必要になる」ではなく、「今から選べる選択肢」。

早く取り入れた現場から順に、人手不足のストレスから解放され、味も、作業も、働き方も安定しているのが現実です。

厨房の働き方改革は、“未来の構想”ではありません。

あなたの厨房で、今この瞬間から始められる「現実的なアップデート」なのです。

7.自動調理機・調理ロボット 導入メリット5選と成功事例

今から自動化を進めたいと思った時、最初に見ていただきたい内容を資料にまとめています。

機器の選び方や導入事例も記載しておりますので、是非ご覧ください。

- 飲食業界の人手不足と自動化の波

- メリット5選

- 成功事例4社

- お客様にあった機器を選定するために

- 服部工業の自動調理機器一例

- 同じ量の製造作業時間を80%以上短縮

- 同じ量を製造する人員を 50%削減=人件費が半減

- 同じ量の製造でも作業時間を80%以上の短縮

- 調理できる量が格段に増えた

目次へ戻る

8.服部工業の業務用調理ロボットOMNI(オムニ)

経験に左右されない、誰でも“おいしい”がつくれる厨房へ。

服部工業のロボット回転釜OMNIは、温度管理・調味料投入・攪拌まで自動で制御し、誰が使っても安定した味を再現。

多様なスタッフが安心して調理に関われる、新しい厨房環境づくりをサポートします。